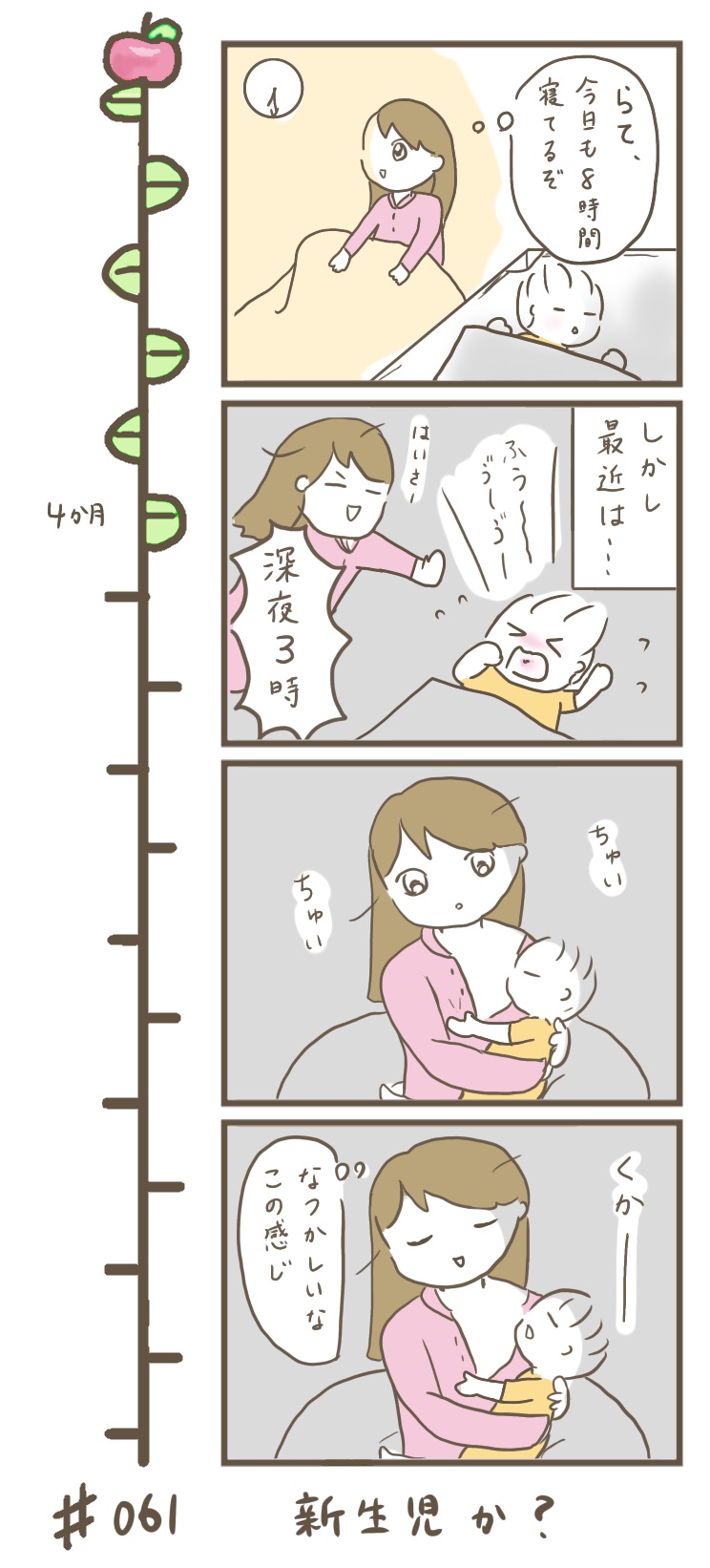

生後3〜4ヶ月頃になると、よく寝ていた赤ちゃんが急に寝付きが悪くなったり、夜泣きをするようになったりしていませんか?

3ヶ月になってまた夜泣きが増えた〜!

実はこの生後3〜4ヶ月頃に「睡眠退行」が始まる赤ちゃんは多いです。

赤ちゃんの睡眠退行とは?

生まれたばかりの赤ちゃんは、1日の時間のほとんどを寝ることと起きておっぱいを飲むことで過ごします。

月齢が進むんでいくと徐々に起きている時間も長くなり、長い時間寝てくれるようになります。

このように今までよく寝ていた赤ちゃんですが、昼寝が細切れになったり、夜中に起きるようになったり、ぐずぐずして寝付きが悪くなったりします。

これが「睡眠退行」と呼ばれる現象です。

こんなことが続いたら睡眠退行かも

睡眠退行が起こることは、赤ちゃんの体や脳の発育・発達が関係しています。

「夜間の睡眠」と「昼間の覚醒」の生体リズムは、脳の大脳視床下部が司っており、そこでは、眠くなったり覚醒したりする神経の調整ホルモンの分泌、体温調節を行っています。

赤ちゃんは体や脳の発育・発達に伴い、睡眠と覚醒のパターンが変化していくのです。

睡眠退行が起こる時期

睡眠退行が起こる時期は、生まれてから2歳までに数回あると言われています。

1回の睡眠退行の期間は、数日から数週間続きます(個人差があります)。

赤ちゃんがぐずりやすくなる時期について、メンタルリープの周期を参考にしている方もいますよね。メンタルリープが起こるのは、赤ちゃんの知能の急激な成長によるものとされています。

生後3〜4か月で睡眠退行が始まる理由

新生児の頃は脳の発達が不十分のため、昼と夜の区別がついていません。そのため夜に何度も起きてしまい、寝かしつけや夜間の授乳が大変に感じるママもいますよね。

では、なぜ生後3,4ヶ月に睡眠退行が起こってしまうのでしょうか?

つまり生後3〜4ヶ月は、睡眠のスタイルが大きく変わるタイミング!

まずはレム睡眠の視点から解説します。

出生後1ヶ月頃までは、赤ちゃんの一日の3分の2を占めている睡眠のおよそ50%がレム睡眠です。

簡単に言うと、レム睡眠は浅い眠り、ノンレム睡眠は深い眠りを指します。

生後1ヶ月以降は赤ちゃんの成長とともにレム睡眠は減少していきます。

そして生後3〜4か月ごろから昼夜の区別ができるようになり、体内時計が整ってくると言われています。

次に調整ホルモンの視点から解説します。

体内時計を調整しているホルモンはメラトニンと言い、これは生後3か月以降に分泌が始まります。

メラトニンは1歳頃まで急速に分泌量が増加します。そして睡眠のうち、レム睡眠の割合は急速に減少していきます。

つまり、生後3〜4か月ごろから睡眠退行が見られるのは、体内時計に関わる調整ホルモンすなわちメラトニンの分泌が始まることが原因の一つと考えられます。

また、生後3〜4か月というのは一日の睡眠のうちレム睡眠の割合が急速に減少していく過程にある時期でもあるので、赤ちゃんの睡眠のスタイルが大きく変わるタイミングなのです。

個人差がありますので、この生後3〜4か月時期に睡眠退行がない赤ちゃんもいます。

生後3〜4か月での睡眠退行の乗り越え方

生後3か月から4か月の赤ちゃんは、睡眠に関わるホルモンの分泌が始まり体内時計ができ始める時期。さらに浅い眠りのレム睡眠も減少過程にある時期。

では、この頃はどのように睡眠退行の期間を乗り越えれば良いのでしょうか。体験談を交えながら紹介していきますのでご参考に!

睡眠退行の乗り越え方① ねんねルーティンを確立させる

周りのモノにも興味が広がり、知力も高まる生後3ヶ月のころ。ねんねのルーティン、ねんね前の儀式を確立させて、赤ちゃんが気持ちよく眠れる環境を整えてあげるとよいですね。

いつも使っているお気に入りのタオル、ママの匂いがついたパジャマなどで、安心する赤ちゃんもいます。

睡眠退行の乗り越え方② 抱っこではなく布団で寝かせる

抱っこでの寝かしつけから、布団でのねんねへ移行する練習をします。

赤ちゃんが自然に一人でも安心して寝られるようになると、寝かしつけが楽になるかもしれません。

睡眠退行の乗り越え方③ 根気良く付き合う

睡眠退行期の赤ちゃんは、夜中に急に起きて泣き出したり、寝る時間になってもいつまでもぐずぐずしたり、まるで新生児に戻ったようになってしまいますね。

ママにとっては体力的にも精神的にも辛いこともありますが、「これは成長の一つだ」と割り切って赤ちゃんに根気よく付き合うのですね。

ずっと睡眠退行の時期が続くわけではないので、心配することはありません。

ここまで、生後3〜4ヶ月赤ちゃんの睡眠退行についてご紹介しました。

つまり生後3〜4ヶ月は、睡眠のスタイルが大きく変わるタイミング!

睡眠退行の乗り越え方は、赤ちゃんの性格やおとなの方の生活リズムによって様々な方法があると思います。

いつかは終わりがくる睡眠退行期なので、神経質になり過ぎずに付き合っていけたらいいですね。

参考文献:

(1)子どもの睡眠と脳の発達 ─睡眠不足と夜型社会の影響─,大川匡子,2010

コメント