「なかなか夜に寝ついてくれない。」「昼寝が長く多くて逆に夜の授乳間隔が短い。」赤ちゃんがおうちにやってきてしばらく経つと、そんな悩みがママを苦しめますよね。

「赤ちゃんの生活リズムに合わせるのでOK!赤ちゃんが寝ている時にママも休んで。」と言われますが、働いているママや平日お世話を手伝ってくれる人がいないとできないですよね。

「なるべくなら早く赤ちゃんの生活リズムを整えたい!」と思っているママさんは参考にしてみてください。

さて、私の紹介するねんねトレーニングは「赤ちゃんが眠りやすい環境を整えてあげて、早起き早寝の習慣がつくようになるトレーニング」と定義しています。

心を鬼にして実践するよりは、ゆるーくできる範囲でやっていこうというスタンスなので、「ゆるねんトレ」と名付けました。

ねんトレを実践せず苦しんだところから試行錯誤した経験と、新生児期からねんトレを取り入れて成功した経験から、「継続しやすい!取り入れやすい!効果のあったねんねトレーニング」を紹介します。

Let’s 「ゆるねんとれ」!

ねんねトレーニングはいつから始める?

いつからネントレを始めるのか?についてさまざまな意見がありますので、ここでは私の経験と助産師さんの意見から回答します。

産院の先生に助産師さんに伺ったところ、ねんねトレーニングを始めるのにいい時期は「生後1ヶ月を過ぎた頃」。

新生児の赤ちゃんは、昼寝も長く、授乳回数も多く、朝と夜の区別ができない時期。そのため、この頃は赤ちゃんの生活にお母さんが合わせるのでOKで、ねんねトレーニングは1ヶ月過ぎた頃から始めることが多いようです。

二人目にねんねトレーニングを実践したのは新生児期。生後20日くらいから意識的にねんねトレーニングを取り入れていきました。

ただ、この新生児期のねんトレは「ガチガチに何がなんでもやるぞ!」ではなく、ゆるく立ち上がっていき、生後1ヶ月になった頃から本腰を入れてねんトレを実践するという感じ。

ですので、ねんねトレーニングを始めるのはいつから?に最適な回答は、生後1ヶ月を過ぎた頃とまとめておきます。

ねんねトレーニングを始める時期:生後1ヶ月を過ぎた頃

これから紹介する「ゆるーくねんねトレーニング(ゆるねんトレ)」は、赤ちゃんが眠りやすい環境を整えてあげて、早起き早寝の習慣がつくようになるトレーニング。

生活に取り入れやすく継続してやりやすいもので、実際に赤ちゃんに効果があったものを5つ紹介していきます。

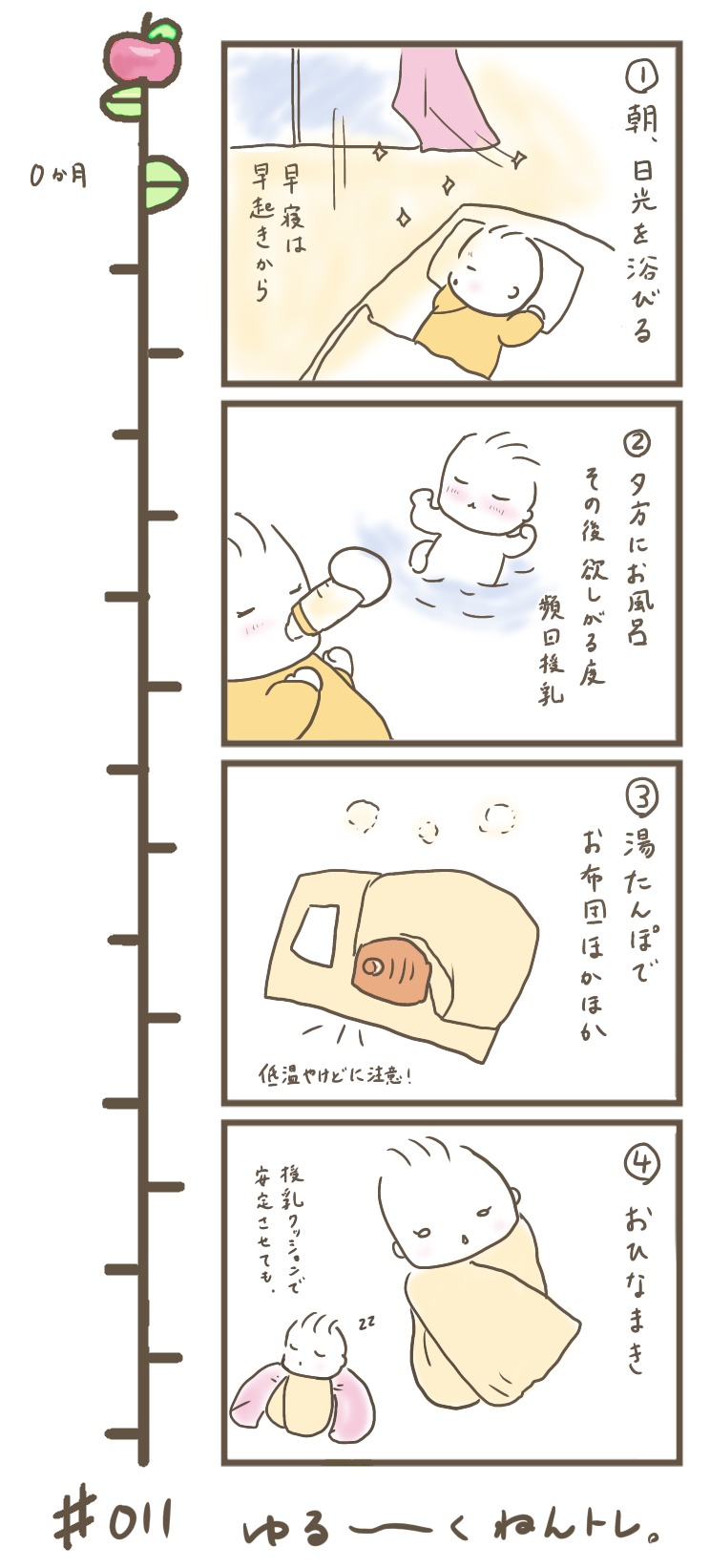

ねんねトレーニング実践① 朝起きたら日光を浴びる

ねんトレでは、赤ちゃんは朝5時から7時に起きるのを理想としています。

起きたらまずカーテンを開けて、太陽光を赤ちゃんに浴びせます。蛍光灯など部屋の照明では効果がないのだそう。

起きてから30分以内に浴びせるとより効果的。

赤ちゃんが泣いて起きればそれでOKですが、時間になっても寝ていたら、被せてある毛布やタオルケットをはがしたりおむつを変えたりして起こしましょう。

また、昼間は赤ちゃんが昼寝しているときでもカーテンは開けたまま、あるいは部屋の電気はつけたままにしておきます。

早く寝るためには、早起きをすることから習慣づけるのが良いのです。

昼夜逆転している赤ちゃんの場合も、まずは早起きから始めていくのが良いです。

ねんねトレーニング実践② 夕方にお風呂、その後は頻回授乳

お風呂(沐浴)タイムは夕方にします。

入院中は病院によってはお昼に済ませる場合もあるので、赤ちゃんの生活リズムを変えてあげます。夕方5時6時の間くらいに沐浴をします。

沐浴後におっぱいを欲しがれば授乳します。

その1時間後にまた欲しがってきても、あげます。お風呂あがりは授乳間隔が短いなと感じても、欲しがったらあげます。

授乳間隔を調整しているママもいるかもしれませんが、お風呂上がり〜就寝前は頻回授乳になっても、「寝る前の飲み溜め」だと思って特別にあげても良いと思います。

これで寝る前の準備が整います。

ねんねトレーニング実践③ 湯たんぽでお布団ほかほか

夜に少し肌寒い時期の場合、それが原因となり赤ちゃんが寝付けない場合もあります。

そんな時には、「湯たんぽでほかほか作戦」が助けてくれます。

赤ちゃんが寝る前に、ベビー布団に湯たんぽを仕込んで温めておきます。寝る頃には布団がほかほか。

注意点としては、湯たんぽを布団のそばに放置しないこと。赤ちゃんが触れて低温火傷をしないように注意しましょう。

やるときには低温火傷に注意!

ねんねトレーニング実践④ おひな巻き

抱っこで寝ている状態からベッドに下ろす際、モロー反射で両手をびくっと動かして起きてしまうことがありますよね。

そうならないために、腕を固定したいがためのおひな巻き。

おひな巻きと言っても、しっかり忠実にやらなくても大丈夫。とりあえず手を動かないように巻くという感じでOK。

普通の長細いバスタオルを使えばいいですよ!

ですが、赤ちゃんが寝ぐずりで腕をバタバタさせて暴れていたら巻くのは難しいですね。

そのような時はゆらゆら抱っこであやして、多少落ち着いて眠そうになってきたら一旦赤ちゃんを布団に置き、そこでバスタオルで巻き巻き。再度抱っこで眠りに導いてからベッドに寝かせるという方法でうまく行くかも!

ねんねトレーニング実践⑤ 日中は騒がしい環境で過ごす

お姉ちゃん・お兄ちゃんがいる赤ちゃんのママさんの経験からよく聞くのは、「2人目はよく寝る!」

私自身も下の子が退院しおうちに来てから感じたのは、「昼間は上の子が騒ぐので赤ちゃんが安眠できなさそうだな」ということ。

歳の差にもよりますが私の場合、2歳の上の子が赤ちゃんに興味ありまくりで、赤ちゃんの寝ているベッドに近づいたり、奇声を発したり、触ったり…。赤ちゃんにとって刺激が多く、かなり気が休まらないうるさい環境のはず。

それでも、日中に昼寝をする健気な赤ちゃん(笑)

その代わり、夜は上の子が早く寝るので、みんな寝静まってとても静かになります。

つまり、日中に多少騒がしい環境にいた方が、夜の静けさが余計に効いて、赤ちゃんがすんなり就寝できる可能性が高まるのだと思います。

外的環境のギャップをつけることで、昼夜の区別ができるようになっていきます。

外的環境のギャップには、カーテンを開けて明るい太陽光を浴びる、多少騒がしい環境にするなどが実践しやすいですね!

ねんねトレーニングの参考になるおすすめ本

ねんねトレーニングについてより詳しくいろいろなアイデアを知りたいという方は、専門の本を読んでみるのGOOD。参考になったおすすめ実践本を厳選して紹介します!

『ママと赤ちゃんのぐっすり本「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド (講談社の実用BOOK)』(講談社)

実践方法がかなり具体的に書かれているので、迷いなく実践することができます。

『ジーナ式 カリスマ・ナニーが教える 赤ちゃんとおかあさんの快眠講座』(朝日新聞出版)

ジーナ式ねんねトレーニングについて知りたいという人向けの本。1999年にイギリスで初版が出てから各国で翻訳されベストセラーとなりました。内容はかなり詳しいので、ジーナ式ネントレの手引き書(辞書)のように使ってみるのがいいかも!

『赤ちゃん寝かしつけの新常識』赤いライトで朝までぐっすり( 東洋館出版社)

著者は、ノーベル賞受賞研究室の睡眠科学者でり2児のママ。いまの科学でベストと言える寝かしつけ方法が25のポイントにまとめられているので、できそうなものをチョイスしてみては?

最後に、ゆるねんとれの方法をまとめると…

すべてを徹底的に真似ようとせず、できそうなところから取り入れて始めてみるのでOK!

「これとこれを組み合わせたらうまくいった」「これをしたら赤ちゃんは一日機嫌がいい気がする」とその子とママに合った生活リズムを作っていきましょう!

コメント