さまざまな未就学児や幼児向けの教育法がある中で、「逆立ち歩き」「絶対音感」「就学前に漢字が読める」などユニークなキーワードで有名なヨコミネ式教育。

ヨコミネ式教育に関する書籍は多く出ていますが、ここではサクッと要点を絞ってその概要をご紹介します。

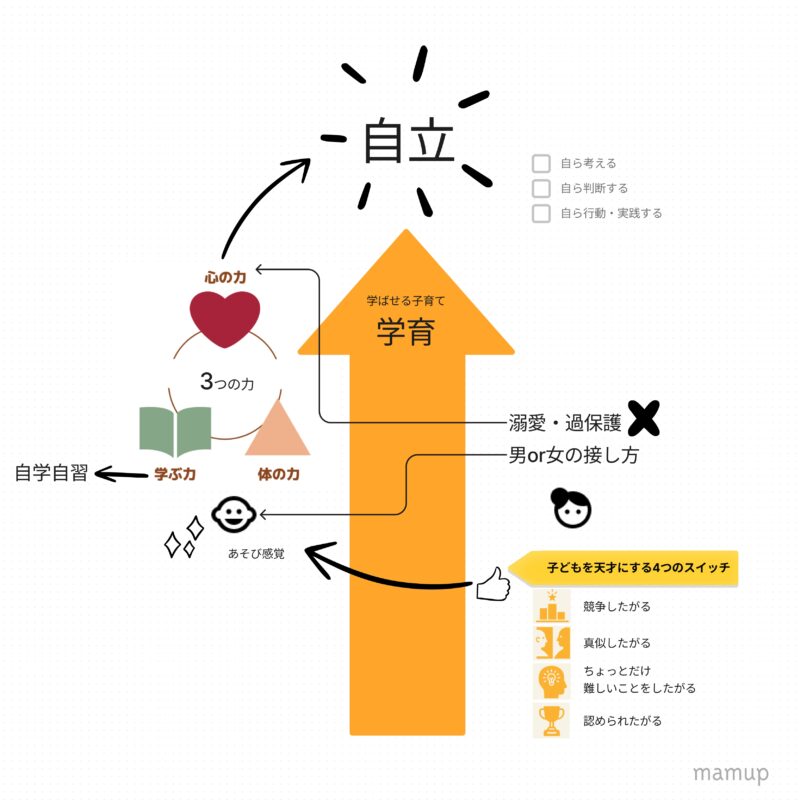

ヨコミネ式教育法を紹介する上で、全体像があるとわかりやすいと思ったので簡単な図を用意しました。教育の目的、どんな力を養いたいのか、どんなテクニックを使うのか、などをまとめました。

今回は、この図のすべて、ヨコミネ式の全容をサクッと紹介していきます!

- ヨコミネ式教育の提唱者は?

- メリットは?デメリットはあるの?

- ヨコミネ式で育った子どものその後は?

- ヨコミネ式の「学育」とは?

- ヨコミネ式の子育ての目的やゴールはなに?

- 4つのこどもを天才にするスイッチ

ヨコミネ式の提唱者は?

ヨコミネ式教育を提唱しているのは、横峯吉文さんです。プロゴルファー横峯さくらさんの伯父(おじ)に当たる人物でもあります。

横峯さんは保育園の学園長を長年務め上げています。その経験を通して、子どもの性質というのを近くで観察し続け、様々な考え方を自身の園に取り入れながら試行錯誤していった結果、ヨコミネ式の子育てというのが確立していったようです。

横峯さんの出身は鹿児島県のため、そこにはヨコミネ式教育を取り入れた幼稚園も多いです。現在では、県を超えてヨコミネ式教育を取り入れる保育園・幼稚園・学習塾が広まっています。

ヨコミネ式の保育園や幼稚園の子供の実績

ヨコミネ式教育法で育った子どもは、その後なにができるようになるの?という疑問があるかと思います。

ヨコミネ式教育法を導入してた保育園や幼稚園での実績の一部を紹介します。

幼稚園で先生にやらされているんでしょ?

まだ小さいのに厳しく教育されていてかわいそう

と思う方もいるかもしれません。私も「もとから特殊な子どもだけができるんじゃないか」とも思っていました。

しかし、ヨコミネ式の考え方を知れば知るほど、「子どもは親にやらされているだけ」「」先入観とは違うなと思いました。

子どもたちはあそび感覚でこれらのことに取り組んでいるのです。自ら進んで、楽しくて、もっとやってみたくて、やっているということがヨコミネ式教育のマジックだと思います。

ヨコミネ式のメリット・デメリット

ヨコミネ式の子育てを幼少期に取り入れて良かったこと・悪かったことはなんでしょう。

ヨコミネ式教育法を導入している保育園、幼稚園に通った子どもたちのその後が気になりますよね。

実際に子どもをそのような教育機関に通わせた経験のあるおうちのかたの口コミやヨコミネ式に関する書籍を参考にしながらまとめます。

メリット

まず、ヨコミネ式の子育ての一番メリットは、子どもが自ら学ぶ姿勢を身につけられることではないでしょうか。

未就学児からヨコミネ式の子育てをしていた場合、小学校に入学してから落ちこぼれ・不登校にならない、ということも挙げられます。

保育園児や幼稚園児に対するヨコミネ式の教育法では、「小学校に上がったときに落ちこぼれないように」、読み・書き・計算の基礎をしっかり固めておくという教育方針があるため、このことが言えるでしょう。

小学校に入ってから落ちこぼれや不登校になってしまう子どもの多くは、「勉強がおもしろくない」「周りと比べてできない」という気持ちや、授業中机に向かうことができない、などから勉強することが嫌いになってしまうケースが多いようですね。

単にテストの点が高いから賢い、どこの大学に行けたから頭が良い、という結果だけを見て学ぶ力を測るのではありません。

困難な問題にぶつかったときに、どうすればよいのかを自分考えることができ、それを超えられる力を持っていることが、自ら学ぶ「自学自習」の成果だと考えます。

難しい課題(それは勉強、体を使ったこと、人間関係など)にも、粘り強く、自分から進んで取り組める子どもになるでしょう。

デメリット

ヨコミネ式の子育てのデメリットは、大きく分類すると2つ。

ヨコミネ式教育法を取り入れている教育機関は、発祥の鹿児島県を超えて今ではさまざまなところで見られます。

教育にしっかり力を入れているということもあり、英語教育も取り入れたインターナショナルスクールや、日本文化の習い事などと融合させたところなど、周りと比較すると学費が高いところが多い印象です。

また、子どもも十人十色。どんな子どもにも伸びる力が備わっていても、ヨコミネ式を導入した幼稚園でのやり方が一人ひとりにピッタリ合っているかと言われればNO。

教育機関で一斉に取り組むということに嫌だなと感じる子どももいるでしょう。マイペースでのんびりした性格の子で、ヨコミネ式の「競争したがる」マインドと大きくかけ離れた気持ちがあると、ついていけないと感じてしまうこともあるようですね。

おうちでの子育てと幼稚園などに入ってからのヨコミネ式の子育てにギャップがあると、子どもは違和感を覚えて戸惑ってしまうのかもしれません。もちろん、それが刺激になってどんどん伸びる子どももいます。これは本当に子どもによりけりな問題かもしれませんね。

ヨコミネ式の「学ばせる子育て」

まず、ヨコミネ式の教育法では、子どもに「教えてはいけない」を前提としています。

そのため、「教育」という言葉に代わるものとして、「学育」を使うことがあります。子どもに「教える子育て」ではなく、子どもに「学ばせる子育て」ということです。

✖️ 教える子育て

○ 学ばせる子育て

大人のかたがやり方や答えを教えて、子どもが受動的に物事に取り組むのではなく、主体的に学ぶ姿勢を持てるようになることを大切としています。

そこで、子どもがあそび感覚で取り組めることが重要になってきます。

あそび感覚で取り組めるために、大人のかたは子どもが「自分でやってみたい!」とワクワクする仕掛けを用意してあげます。

幼児期から読み・書き・計算・体操や音楽に取り組んでいくことで、ひとけたの年、つまり10歳になるまでに、自分で学習する「自学自習」の習慣を身につけさせます。

子供は無茶をすることや危機管理が未熟なところがあると思うので、大人のかたが怪我をしないような体制を整えてあげることも忘れないようにしましょう。

ヨコミネ式の子育ての目的は「自立」

ヨコミネ式教育における、子育てのゴールや目的はなんなのでしょう?どのような子どもになってほしいから、大人のかたは幼児期から教育に力を入れるのでしょう?

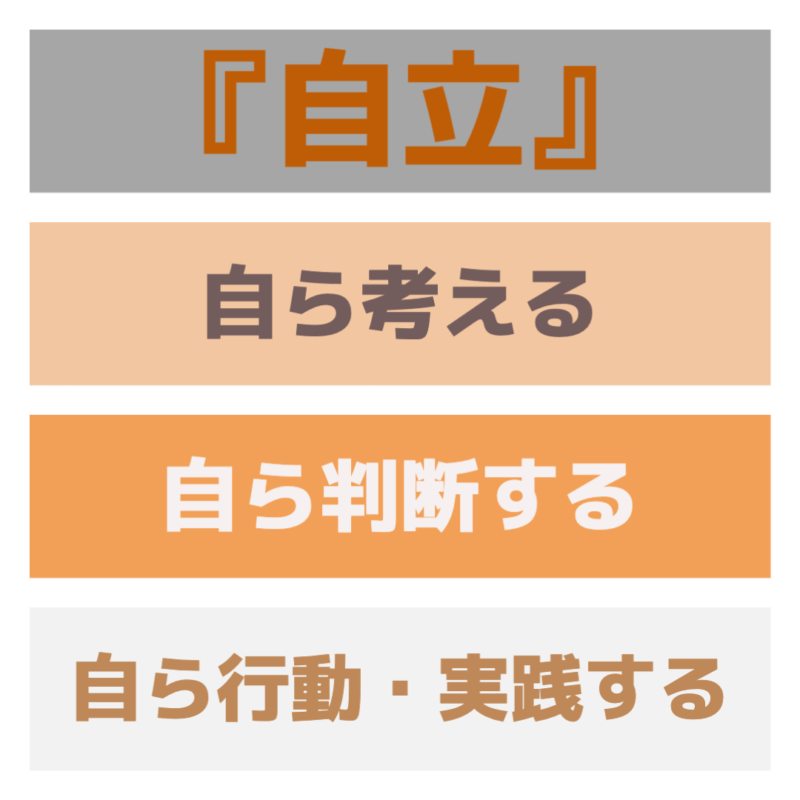

ヨコミネ式の子育ての目的・ゴールは、子どもを自立した大人にすることです。

自立とは、自ら考え、自ら判断し、自ら行動・実践することです。自立している大人は、自分の力で収入を得て生きていく力を持つことができます。

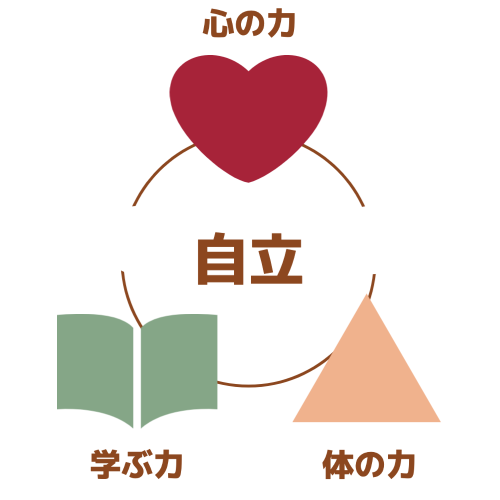

自立した大人を目指すための子育てにおいて、3つの力をイメージして考えるとわかりやすいです。

1つめは学ぶ力。2つめは体の力。最後3つめは心の力です。

自立のために必要な3つの力

ヨコミネ式の教育法の究極の目的である「自立」は、学ぶ力・体の力・心の力を柱として考えます。

この自立のために必要な3つの力に関しては、こちらの記事で詳しくまとめております▼

ヨコミネ式の子供の天才スイッチ

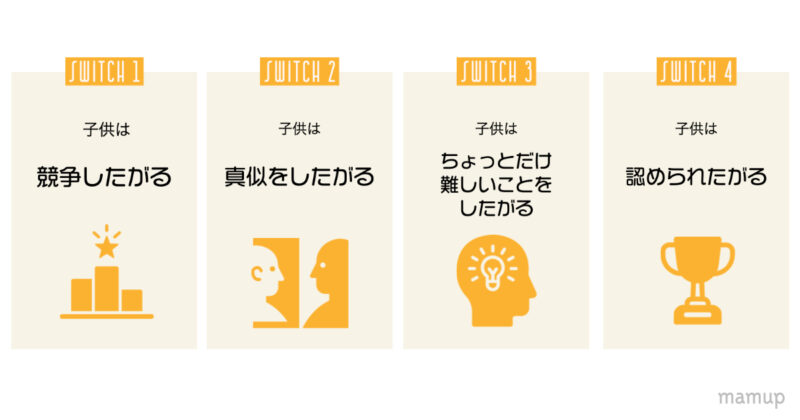

ヨコミネ式において、「すべての子どもは天才だ」というのが前提にあります。

もとからないものを作り出すのではなく、もともとある子どもの才能を大人のかたが潰さずに開花させてあげることが、ヨコミネ式の子育ての考え方だと思います。

たびたび紹介されていますが、ヨコミネ式教育を語る上で外せない教育理論があります。

「子どもが天才になる4つのスイッチ」というものです。

子どもの性質をうまく利用したこれら4つのスイッチを取り入れ、学ぶ力・体の力・心の力を育み、子どもの才能を開花させます。

4つのスイッチ「子どもは競争したがる」「子どもは真似をしたがる」「子どもはちょっとだけ難しいことをしたがる」「認められたがる」については、こちらの記事で詳しく紹介しております。▼

コメント